AI 揪出「好精子」:從外觀判斷走向功能辨識的生殖醫學革命

- 功醫小助教

- 2025年11月8日

- 讀畢需時 6 分鐘

已更新:2025年11月9日

在現代社會中,「不孕症」已成為越來越多夫妻面臨的重大課題:約有 15% 的育齡夫婦在嘗試懷孕一年以上仍未成功。而在台灣,雖然試管嬰兒技術繁盛,卻仍有不少夫妻在「取精/授精」階段遭遇瓶頸,其中男性因素約佔 40–50%。在這樣的背景下,醫師與科學家不僅要為「量」做好把關,也愈來愈關注「質」—即每一顆精子的真實受精潛力。正是在這樣的需求推動下,人工智慧開始進入精子功能評估的領域,希望為不孕夫妻提供更精準的答案與希望。

一、從「外觀」到「功能」:精子評估的新時代

在現代生殖醫學中,「挑出最有能力受精的精子」一直是試管嬰兒(IVF)成敗的關鍵。雖然台灣在全球的試管成功率名列前茅,但即使是最頂尖的胚胎實驗室,也仍然依賴人工觀察與經驗判斷。

過去四十年來,醫界都根據 世界衛生組織(WHO) 的標準,從三個面向評估精液品質:

濃度(Concentration):精子數量是否足夠。

活動力(Motility):精子能否有效向前游動。

形態(Morphology):精子的外觀是否正常。

這三項參數固然重要,但問題在於——它們只能間接反映精子的生理功能,卻無法直接告訴我們:「哪一顆精子真正有能力與卵子結合」。

二、透明帶:卵子的「守門員」

要理解這項研究的創新,就要先認識一個關鍵角色──卵子的 透明帶(Zona Pellucida, ZP)。

透明帶是一層包裹在卵子外的糖蛋白膜,就像卵子的「守門員」。精子若想完成受精,必須先成功辨識並結合透明帶表面的受體,才能觸發後續的「頂體反應(acrosome reaction)」,讓精子穿透透明帶進入卵子。

而「能否結合透明帶」——也就是所謂的 ZP-binding ability,在生理上代表精子具備「開始受精」的最低門檻。這比單純看形態或游動力,更能反映精子的真實受精潛能。

三、從顯微鏡到深度學習:SZP-Net 的誕生

香港大學的研究團隊以這個生理概念為基礎,開發出一套人工智慧模型—SZP-Net(Sperm ZP-binding Prediction Network),希望讓 AI 取代人眼,從顯微鏡影像中自動辨識具有 ZP 結合能力的精子。

Automatic Identification of Human Spermatozoa with Zona Pellucida-Binding Capability Using Deep Learning

研究設計

影像來源:使用 Diff-Quik 染色 的固定精子樣本,放大至 1000 倍顯微鏡 下拍攝。

樣本分組:

「ZP-bound」群組:能成功結合透明帶的精子。

「ZP-unbound」群組:來自 IVF 完全受精失敗的病患。

影像數量:總共蒐集超過 1,083 張訓練影像,另保留 220 張獨立測試影像作為模型驗證。

四、AI 如何學會「看出哪顆精子比較有用」?

研究團隊先透過 K-means 演算法 將影像中的精子頭部精確分割,去除背景雜訊後統一裁切為 128×128 像素、轉為灰階,讓模型能專注在「結構」而非「顏色差異」。

接著使用經 ImageNet 預訓練的 VGG13 深度卷積神經網路(CNN) 作為骨幹,採用 端到端訓練(End-to-End Training) 策略:讓整個模型同時學習從影像特徵到最終分類的完整流程。

為了克服不同實驗室影像風格差異,研究者加入了 CycleGAN(循環生成對抗網路) 進行「影像域適應(Domain Adaptation)」:這個步驟能統一亮度、背景與染色差異,讓模型在臨床影像中仍能維持準確判斷。

五、模型表現:準確率 97%、穩定又可重現

經過 50 次訓練週期(epoch)後,SZP-Net 在測試集上表現極佳:

指標 | 表現 |

準確率(Accuracy) | 96.7% |

敏感性(Sensitivity) | 97.6% |

特異性(Specificity) | 96.0% |

AUC(ROC 曲線下面積) | 0.992 |

此外,研究者進行 5-fold cross-validation(五重交叉驗證),在不同隨機分割的資料集下,模型的平均準確率仍達 97.4%,顯示其穩定性與可再現性極高。

他們還進一步使用 顯著性映射(Saliency Map) 分析模型「關注的部位」,發現 AI 的注意力主要集中在精子頭部與中段—這正是生物學上與透明帶結合及頂體反應相關的區域。換句話說,AI 真正「學到了」有意義的生物特徵。

六、臨床驗證:AI 的預測與受精率高度相關

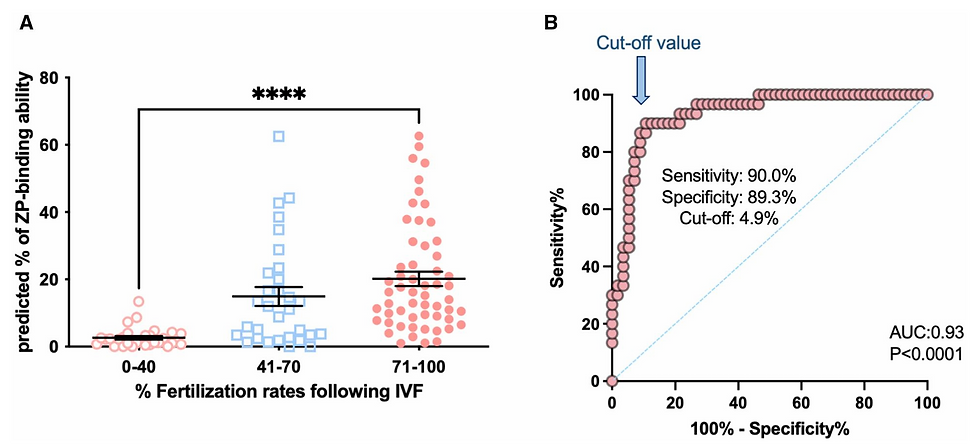

在臨床階段,研究團隊分析了 117 位患者的 IVF 實際受精率,並將模型預測的「具有 ZP 結合能力的精子比例」進行比對。

結果顯示:

受精率高(71–100%)的樣本中,AI 預測的 ZP 結合比例約 20.2%;

受精率低(0–40%)的樣本中,預測比例僅 2.6%。

兩組差異具有極高統計顯著性(P < 0.0001)。換句話說,模型的預測結果與實際臨床受精率高度一致。

七、這項研究的亮點

功能導向的指標創新 AI 不再依賴主觀形態學,而是以「透明帶結合能力」作為受精潛能的客觀指標。

高準確率與穩定性 不論是訓練集還是交叉驗證,都能維持超過 96% 的分類準確率。

可解釋的模型(Explainable AI) 顯著性映射顯示 AI 的判斷依據與生理結構一致,增加了臨床可接受性。

具臨床轉譯潛力 未來有機會應用於 IVF 前的風險預測, 協助醫師提前辨識「受精失敗高風險」患者, 從而考慮改採 ICSI(單精子顯微注射)等策略。

八、但 AI 仍面臨的挑戰

再強的模型,也離不開實際應用的考驗。這篇研究仍有幾個需要關注的限制:

資料來源單一:所有影像皆來自相同顯微鏡與染色方式, 在多中心、不同儀器環境下的泛化能力仍待驗證。

標籤雖客觀但不全面:ZP-binding 是受精的起點, 但成功受精還需要頂體反應、DNA 完整性與胚胎發育等條件。

尚未實現個體精子選擇:目前模型能分類影像,但還無法直接幫助胚胎師挑出「哪一顆」精子最適合受精。

缺乏對抗性訓練:研究採用限制性輸入(controlled input), 在真實臨床影像(光線、對比、噪音變化)下仍需強化「魯棒性(robustness)」訓練。

九、未來的方向:從影像辨識走向功能整合

AI 只是開始。未來的研究將朝向更完整的生殖功能模型發展:

整合多模態資料:結合精子影像、卵子透明帶結構、DNA 片段化與氧化壓力等指標。

跨院資料標準化:建立多中心影像資料庫,提高泛化能力。

臨床即時應用:未來或可於 IVF 實驗室中即時分析影像,協助胚胎師決策。

這將不僅是「AI 幫忙看影像」,而是「AI 參與生殖醫學決策」的新階段。

人工智慧,讓希望更科學

這項研究是人工智慧與生殖醫學交會的一個里程碑。它提醒我們,AI 的價值不在取代人,而在補足人眼看不見的功能細節。

當 AI 能夠用客觀數據幫助醫師理解「哪顆精子真正有受精能力」,對於每一對努力追求新生命的夫妻而言,這不只是科技的突破,更是一份更精準、更有希望的未來。

常見問題

為什麼即使精子數量正常,也可能受孕困難?

即使精子數量多、活動力好,但若缺乏「透明帶結合能力(ZP-binding)」,精子仍無法與卵子完成受精。這項功能是傳統精液分析無法測出的。

什麼是透明帶(Zona Pellucida)?

透明帶是一層包裹在卵子外的糖蛋白膜。只有成熟、健康且功能完整的精子,才能識別並與它結合,這是受精的第一步。

這項 AI 研究如何幫助不孕症治療?

AI 模型能自動辨識具有透明帶結合能力的精子,未來可作為試管嬰兒(IVF)前的輔助評估工具,幫助醫師更準確地預測「受精失敗風險」。

AI 真的比醫師厲害嗎?

AI 並非取代醫師,而是提供「客觀、可量化」的輔助資訊。它能長時間分析上千張影像,協助醫師做出更穩定的判斷。

這項技術何時會應用在臨床?

目前仍屬於研究階段。研究團隊正在進行多中心驗證與影像標準化,未來若通過臨床測試與法規審查,才有機會商品化並在生殖中心使用。

參考資料

Chair et al., Free Radical Biology and Medicine, 2024.

WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen (6th ed., 2021).

Hong Kong University Reproductive Medicine Group, Department of Obstetrics and Gynaecology.